ベンダーが開発したサービス(ソフトウェア)を使う場合、その使用料を払います。例えばSalesForceみたいなネット上で動くソフトのようなものも在れば、機械学習のプログラムのようなものもあります。サービスの使用料を海外の販売元に直接支払う場合、これが所得税法や租税条約の使用料にあたるかが、大きな問題となります。 使用料に当たることになれば、日本の所得税法では161条により、非居住者もしくは外国法人に支払場合には20%の源泉所得税が必要とされています。では、これらの料金を非居住者や外国法人に支払う場合に所得税法で規定されている源泉所得税が必要になるのでしょうか? 結論(私の考え)を先に言うと、必要がないと考えています。以下に理由を書きます。 所得税法を見てみると、海外からソフトウェアを購入する際、源泉徴収が必要なのは、「著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価」に該当した時とされています(所得税法第161条7号ロ)。 使用料の内容ですが所得税法施行令284条で以下のように細かく規定されています。 イ 工業所有権その他の技術に関する権利,特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価 ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 ハ 機械,装置その他政令で定める用具の使用料 しかし、これだけでは条文からは判断がつきません。そこで実務では、「著作権の使用料又はその譲渡による対価」は、日本の「著作権法」の考え方に従って運用されているようです。 著作権についてみると、著作権は、著作権法 21 条から 27 条までに規定されている複製 権を中心とする支分権の束です。第三者(一般人)がその著作物につき禁止される行為(法 定利用行為)は、複製(21 条)、上演・演奏(22 条)、上映(22 条の 2)、公衆送信(23 条)、 口述(24 条),展示(25 条)、頒布(26 条)、譲渡(26 条の 2)、貸与(26 条の 3)、翻訳・翻案(27 条)に限定されており,それ以外は誰でも自由にその著作物を利用することができます。 ソフトウェアに含まれるプログラムは著作物ですが(著作権法10条1項9号)、それをコンピュータにより正常に作動させて「使用」すること自体は、禁止の対象となる法定利用行為ではなく、何ら著作権を侵害するものではありません。これは著作物である本を購入した人がその本を「読む」行為が禁止されていないのと同様です。 こうしてみると,一般的なソフトウェアの使用許諾契約は、著作権の「ライセンス契約」 ではないといえます。ユーザーは、本来、ソフトウェアの「使用」の方法・態様については、著作権に基づく物権的な効力によっては何ら制限されていないにもかかわらず、著作権者との契約に基づく(国内法における)債権的な効力として一定の制限に服することを約束していることになります。そのため、ユーザーが使用許諾契約に違反しても、債務不履行(契約違反)になるだけで、著作権の侵害にはなりません(物権と債権の違いみたいな物でしょうか)。 したがって使用許諾契約を伴いユーザーが著作権者に支払う対価には、著作権を行使しないことに対する経済的な補償(対価)である「著作権の使用料」は含まれません。 以上のように使用許諾契約を例にとって検討してみましたが、実際に行われるソフトウェアの国際取引はもっと色々ありますからから、実務の際には契約の内容をよく確認することが必要だと思います。

Category: 国際税務

米国財務省と歳入庁は昨年(2017/12/22)に発表された「移行税(transition tax)」についてのガイダンスを発表しました。 最近施行された米国歳入法のセクション965で、米国人(個人と法人の両方を含む)が所有する海外の会社(日本にある会社をもちろん含む)の内部留保について8パーセントから15.5パーセントの税金をかけることが規定されました。これは日本に居住するアメリカ人が日本で作った会社にも当てはまるので、日本で会社をやっているアメリカ人の方々には注意が必要です。 考え方としては、海外に留保された利益がいったんアメリカに配当という形で還元されたとみなして課税する仕組みのようです。 実際の税率ですが、現金には15.5パーセント、それ以外の資産には8パーセントの税金が課せられるようです。内部留保と言うのは自己資本から最初の資本金と資本準備金等を控除した利益の積み重ねで、直接どの資産項目と結びつくと言うものではないので、おそらく現金から順番にあてていって、残りをその他の資産で留保していると考えるのではないでしょうか。 いずれにせよ、日本を含むアメリカ人には大変な話の様で、アメリカ商工会議所のニュースレターでも大きく取り上げられていますし、私どもの事務所に勤務するアメリカ人CPAもこれはひどい税金だと言っていました。 こちらがIRSガイドラインの原文です。

ビザにも学生ビザとか、投資経営ビザとか、配偶者ビザとか色々あります。私たちの事務所の外国人のお客様からも質問をいただいたのですが、持っているビザの種類によって相続税の対象となる範囲が変わるので要注意です。 平成29年4月から相続税が改正され、外国人でも一定範囲のビザさえ取らなければ、かつ、過去15年に日本にいたのが10年未満であれば、国外財産には相続税がかからなくなりました。以前は、居住者であれば誰でも国外財産にも日本の相続税がかかっていたのですから、随分無理な話でした。つまり、外国の本社から日本にエクスパットとして送られてきたら、たとえ任期がたったの2年だったとしても、その時点でたまたま相続が発生してしまうと、その相続で受け継いだ国外財産に日本の相続税がかかってしまうのです。 逆に私たち日本人の観点から見ても、たまたま、外国に2年間転勤してたところで親に急な一大事があり、その国で相続税をたっぷり取られたら、ちょっと納得がいかないところです。この税制が課税対象になりうる外国人の日本への転勤を阻害していたとされていたのですから、そういう意味では良い改正だったと言えるでしょう。 ただし、この改正にはオチがあり、永住者や配偶者のビザを持っていると国外財産にも相続税がかかるようになってしまいます。上記の一定範囲のビザというのはこれらです。 ここ10年くらいはバンクーバーやカリフォルニア、アジア諸国など、日本以外での資産価値の値上がりが顕著ですから、結婚して配偶者ビザをとってしまうと途端に巨額の相続税の心配をしなくてはいけなくなります。私の知り合いでもお二人が、めでたく日本人女性と結婚することになったのですが、配偶者ビザは取らない予定なのだそうです。理由はやっぱり相続税です。配偶者ビザをとると自分の国の資産に相続税がかかるので、配偶者ビザをとるのを躊躇しているのです。 そして、彼らが日本に合法的に在留できるために採る方法は、自営業の場合は投資経営ビザをとること、会社に勤務している場合には人文ビザなどの何か特定分野のビザをとることです。 せっかく結婚して配偶者ビザも取れるのに取らないで、他のビザをとるなんて、何か皮肉な話ですね。

どのような時に恒久的施設(PE)があると認定されるか その昔の話ですが、PEが日本にあるのではないかと税務当局より指摘があったことがありました。 私のそのお客様は日本とヨーロッパの両方に会社(それぞれJ社とE社)を持っていて、日本で機械を仕入れて、ヨーロッパのお客様に販売していました。私は当時知らなかったのですが、お客様は日本の会社の社長であるばかりでなく、ヨーロッパの会社の社長も兼ねていました。 ビジネスの仕組みはいたって簡単で、日本で購入した特殊な機械を、ヨーロッパで販売すると言うものでした。まずJ社がE社に商品を販売し、E社はそれなりのマージンを抜いて、E社のお客様に売ると言う仕組みです。 緑の線が形式上の取引の流れで、赤線が実際の物の流れです。 ここに税務調査が入りました。そこで問題になったのが、E社が何者かと言うことでした。J社とE社は名前が似ていたので、関係があるらしいことは伺い知れました。税務調査では、この会社がどんな会社であるのかが調べられました。どこに所在するのか、社員は何人くらい居るか、資本規模はどれくらいか、売り上げはどれくらいで、つまり実体はあるのか。また、E社ではどれくらいのマージンが形状されて、その先のヨーロッパのお客様に売られているのかが調べられました。 その過程で、E社は社長が保有して居る会社で、他にあまり(もしくはほどんど)ビジネスはしていないこと、従業員はいないこと、J社の社長はE社の社長でもあること、本社はとある会計事務所に登録されて居ることがわかりました。 一連の取引は仮装ではないかとの主張も当局からされましたが、E社が金融機関からJ社のための資金調達をして居ることや、J社のウェブサイトを運用して居ることから、ファナンスとマーケティングの機能は少なくともやって居るとの納税者側からの主張はなんとか認めていただく事ができました。 ただ、J社の社長がE社の恒久的施設(PE)になるのではないかとの指摘があり、これは受け入れざるを得ませんでした。 PEは、租税条約によって異なるので、外国会社の日本の拠点がPEに該当するかは、相手国によって異なる可能性があります。ただ大枠は国際的にコンセンサスが取れていて、情報収集を目的とする駐在事務所や、外国にある本社のために仕入れをするための商品倉庫などは該当しないことになっています。他方、登記の有無関わらず支店はもちろん、自社の製品やサービスを契約できる代理人もほとんどの租税条約でPEに該当することになっています。 国税局などの実際の税務調査での確認事項を見ると、実務上では、契約を締結できる権限があるかどうかの判定として、見積もりは誰が作成して居るか、契約の受注は誰が受けて居るかが重要視されて居るように思います。つまり、本社が日本に人(本社の社員ではなく、業務委託料をもらって居る場合で)が置くのは、最終的には本社の製品を日本人のお客様に売るためですが、その人が実際に見積もりを本国に依頼して作ってもらって、日本のお客様に渡して居るのか、それとも実はその人が作ってしまって居るのか、メールなどの証拠の提出を求められる事がほとんどです。 メールなどで、日本の担当者が見積もりや契約を締結していて、本社にはその報告して居るだけのようなメールが出てきてしまうと、PE認定一直線になってしまうので注意が必要です。 その他に、外国会社がインターネットを通して日本に物品を販売する場合に、日本にインターネット・サービス・プロバイダーのサーバーにホストされてイるウェブサイトを通じて、物品を販売しても、日本にPEがあるとは通常認定されません。日本で自前で場所を借りてサーバーを設置して居るような場合は、恒久的サービスがあることになります。 PEと認定された場合にどのように所得を計算するか この話は、本社のPEが日本にあるかどうかの話なので、PEの所得をどのように計算するかと言う話とは別なので注意が必要です。 PEで課税される所得は通常、そのPEに帰属する帰属主義に基づいて計算されます。つまり、外国の本社が直接にやって居る取引は、日本のPEに帰属しないので、日本での所得ではありますが、PEに納税義務は発生しないと言う事です。さっきの例でいうと、日本のPEとは別に本社が直接にインターネットサイトかなんかで販売している商品の利益はPEに帰属しないので、日本で法人税の納付は必要がないことになります。 ただし消費税については、PEの有無に関係なく納税義務が発生するので注意が必要です。

非居住者の不動産所得は確定申告が必要 非居住者で不動産からの収入がある場合には、給与とは異なり確定申告が必要です。給与収入の場合、一律の20.42パーセントの源泉所得税を引かれて税金関係の処理は全て終了で、国内居住者のように還付を請求することはできません。不動産の場合はそうではありません。 非居住者が日本で不動産を持つ例は、現在では全然珍しくなくなりました。正確な統計はわかりませんが、相当多くの外国人が日本の不動産を持っています。それらの方の中には日本に住んでいる方もいれば、海外に住んでいる方もいます。 日本の不動産は海外の方にとっても魅力的ということなのでしょう。 よくある事例は、日本人で海外に転勤などで自宅を貸す場合、日本にいた外国人が日本で不動産を買った後、海外に戻る場合です。これらの人たちは不動産会社を経由して不動産を賃貸に出すと、源泉所得税を20.42パーセントも引かれます。 これらを取り戻す意味でも、確定申告が必要なのです。 非居住者は確定申告をするときに、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人を選任するには税務署に届出を提出する必要がありますが、その用紙は国税庁のHPにあります↓。簡単です。通常はその税理士がなるか、親戚がなることが多いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm 非居住者は不動産所得の申告をすることで、逆に所得税を還付される 非居住者が家賃をもらう場合には、20.42パーセントの源泉所得税を引かれるのが原則です。払う側が法人もしくは個人事業主の場合には源泉所得税を引くことが必要ですが、個人が自分または家族用に借りる場合には必要ありません。 非居住者の場合は、海外の所得については申告する必要がありません。ですので、よほど多くの不動産を日本で持っていない限り、所得(グロスの家賃収入のことではない)はそれほど行かないと思うので、税率はそれほど高くなることはないと思います。したがって、還付になることがほとんどです。 日本で税金が少なくても、現在の居住国で総合課税になるので日本の税金の金額はあまり関係ない場合が多い ちょっとややこしくなりますが、日本で税金が安くなっても、結局本国で税金を払うときに、外国税額控除として引くことができる金額が減るので、トータルでは日本でいくら払っても関係ないという方もいます。 外国税額控除の説明もそのうち書きたいと思います。。 ちなみに非居住者と居住者の違いがよくわからない方はこちらをご覧ください。

給与所得の税金 居住者では給与の金額に応じて源泉所得税が変わりますが、非居住者の場合は一律に20.42パーセントです。つまり、お給料が10万円だったら、居住者の場合は数千円の小額ですみますが、非居住者の場合は20,420円が税金になりますので、手取りの金額は79,580円になります。 しかも、居住者に給料を払う普通の場合は、従業員が10人未満だったら半年に一度7月と1月で良いのですが、非居住者の場合は、常に翌月の10日なります。忘れると不納付加算税が5-10パーセントかかるので、気を付けましょう。 また、給与所得の場合は、利子や使用料のように租税条約で税金が安くなったり免除になったりすることがありません。相手国に関わらず常に20.42パーセントのはずです(ほとんどないと思いますが、もしかしたら租税条約が特に規定しているかもしれないので、直近の条約を要チェックです。)。 非居住者の給与所得は確定申告できない。一律の源泉所得税で課税関係は終わり 不思議に思うかもしれませんが、非居住者の給与所得は確定申告ができません。ですので、年間の所得金額が少なかったから、所得税の還付ができるかというと、残念ながら無理です。税務署に確定申告書を出しても受け付けてもらえません。非居住者の給与の場合は、一律に20.42パーセントの税率がかかって終わりなのです。 ワーキングホリデービザで来る場合にも、滞在予定が1年以上なのか数か月なのか確認しましょう。数か月なら非居住者扱いです。逆に最初から1年以上、日本に滞在する場合は最初から居住者扱いになります。 183日ルールに注意 出張で外国に行っても、その国で税金を取られることはないと思います。これは、出張等で外国に行った時の給与も日本で支払われますが、これは一々相手国で税金を申告するのが面倒で手続きが煩雑になるので、通常の租税条約では出張先の国では税金がかからないことになっていることがほとんどです。これが、いわゆる183日ルールです。出張していても、相手国に一年の半分以上いないのであれば、出張扱いとして、相手国では給与所得に対する所得税を払わなくても良いという取り決めです。 ****編集後記**** 注文した新しいランニング・シューズが届きました。 これでまたちょっとずつ走りたいと思います。

居住者か非居住者かで、税金の取り扱いはえらい違います。ですので、この区別はひじょーに重要なのです。税金の取り扱いの違いは今度書きたいと思います。 (それぞれの所得の場合の税金) 非居住者の給与の税金 非居住者の不動産の税金 居住者の定義は所得税法で決まっています。居住者とは、簡単にいうと日本に住んでいる人のことです。国内に「住所」を有しまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人のうち非永住者以外の者をいいます(所得税法2条)。条文ではこのようになっているのですが、この住所や居所の判定が、現実の世界では時にはっきりしなくて難しいのです。 住所や居所は税法上の概念です。ですので、一般的な感覚である住民票があるかないかや、ビザの有無では決まりません。よく183日以上国内にいたかどうかで決まる(183日ルール)とか言いますが、これも必ずしも絶対ではありません。これはどちらかというと租税条約で一部の所得の種類に使われるルールで、必ずしも日本の所得税の決め事ではないのです。 住所は、所得税では「各人の生活の本拠」を言うのであり、「生活の本拠」であるかどうかは、「客観的事実によって判定する」のだそうです(所得税基本通達2-1)。居所は住居ほどではないけど、少し本格度の下がった居場所で、出張用にワンルームの部屋を借りていたり、ホテルの一室にずっと滞在しているような場合をいいます。 私共のお客様でよくあるパターンなのですが、外国人で日本人の奥様と結婚して、日本に家があります。でも、ご主人は仕事の関係で海外に一年の半分以上いるような場合です。先日は、香港の家具付きのホテルで一年の半分を若干超える日数を住んで仕事をしていた投資銀行のお客様がいらっしゃいました。 この場合、日本の居住者になるのでしょうか、それとも、香港の居住者になるのでしょうか(A事例)? また別の事例ですが、イギリスのお客様で、家族を本国において日本に一年を超えてホテル住まいされている方がいらっしゃいました(B事例)。 基本通達の2-2では、 「国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして(扱う)」とあります。 国外に出て行っても、国内に親族や財産を残していたりした場合には、再入国したら、その間の期間も居住者として扱われてしまうのです。 その他に、こんな細かい規定もあります。基本通達2-3より 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者 (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者 (3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 慣れないと、なかなかトリッキーなので気を付ける必要があります。 答えはA事例は、当局はこれと似たようなケースで、居住者であるとの考えていました。B事例では、先の基本通達2-3(1)より、ホテルに滞在して1年を超えたところから居住者になると思われます。 ****編集後記**** 今日も寒かったですが、皇居まで往復で3キロ走ってきました。やっぱり少しでも体を動かすと気持ちいいです。

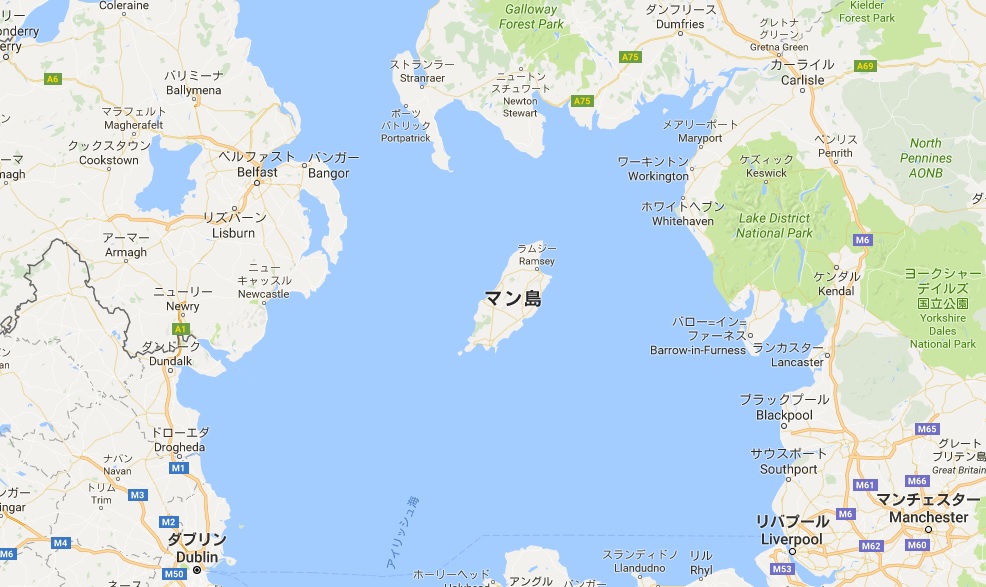

タックスヘイブンを使った租税回避は先進国間での共通の悩み事です。 経済協力開発機構(OECD)は国際的な脱税及び租税回避に対処するために、非居住者の金融口座情報を税務当局間で「自動的」に交換するための仕組みを導入しました。その名も、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」。銀行は口座を開設する際に居住者であるか非居住者であるかを区別する必要があります。 この仕組みのすごい(おそろしい?)ところは、従来タックスヘイブンと言われた、ジャージー諸島やマン島なども含まれていることです。タックスヘイブン国や地域は預金者の情報を決して公開しないと高をくくっていたら、はしごを外され大変なことになってしまいます。 CRSでは、非居住者の銀行残高等を自動的に交換します。ですので、海外口座に大金(小金でも)がある場合は、自動的に日本の当局に情報が行きます。残高がそれなりにあり、日本国内であまり大きな所得の申告がされていない場合、もしくは、日本から送金の記録が残っていない場合には、当然に過少申告を疑われることとなります。 日本も実際に始まるのは、今年(平成29年)からです。 無申告加算税は大変重いものがあります。また、法人で稼いだお金をタックスヘイブンの個人口座に入れたら、きっと役員賞与として課税されます。貯めた分はほとんど残りません。これだったら、最初からちゃんと申告しておいた方がましだったという事になりそうです。 下記は、国税庁のHPです。さらに詳しい情報が載っています。 国税庁HP ただまあ、もともとタックスヘイブンにお金を貯めても、実際には使えないという問題があったようです。数千万円単位でタックスヘイブンに無申告で蓄財しても、日本で不動産は買えません。買う時にタックスヘイブンからの送金が必要ですが、ここで足がついてしまいます。 今まで無申告だった人は(褒められることではないですが)、日本でお金を使えるようにするためにも、H28年度の申告はカミングアウトの最後のチャンスと言う事にはなりそうです。。。

外国の法律で作った会社が日本で初年度に消費税の還付を受ける場合に注意することがあります。 通常、日本の新設会社が不動産などを買って消費税の還付を受けれるかどうかは、その会社の資本金が1000万円以上であるかどうかで異なります。 資本金が1000万円以上であれば初年度から自動的に納税義務者となるので、特に手続きは必要ありません。あとは、買った不動産が居住用でなく、事務所などの事業用に賃貸をする予定であれば普通に還付の対象となります。 他方、資本金が1000万円に満たない場合は、何もしないと既定では免税です。免税と言うのは消費税の申告をして消費税を払う必要がないという事ですが、逆をいうと還付を受けたくても申告自体を受け付けてもらえないという事でもあります。 消費税の還付を受けるためには、「課税事業者」になることをあえて選択する必要があります。そのためには届出を提出する必要があるのですが、これを「課税事業者選択届出書」と言います。これを最初の設立の年度の最終日までに提出しないと、初年度も2年目も免税事業者になってしまいます。 次に、3年目以降は2年前の売上が、1000万円を超えているかどうかで判定します。つまり3年目は初年度の、4年目は2年目の課税売上高が1000万円を超えているかで決まります。 外国会社の場合も、基本は同じです。そうすると最初の2年は資本金で判定し、3年目からは会社が課税事業者になるか免税事業者になるかは、2年前の課税売上(基準年度の課税売上)が1000万円を超えているかどうかで判定するのが原則です。 しかし、外国法人が日本で支店を設立する場合には、既に本国で設立してから何年か経過していることが多いと思います。そうすると、日本における売り上げは無かったのが普通ですので、例え資本金の大きな会社でも通常は免税事業者になります。したがって、不動産を買っても課税事業者になれないので消費税の還付を受けられないとも思われますが、実は特別な規定があり大丈夫です。 外国会社は日本支店を設立した時に課税事業者を選択すれば、その年から課税事業者になれるのです。この課税事業者の選択届は、その外国法人の本店における会計期間の末日までに出せばいいことになっています。

私のお客様には、日本のリゾートでホテルを経営している方が複数いらっしゃいます。非居住者が日本でリゾートホテルを経営すると言えば、多いのが白馬やニセコ、野沢温泉などのスキー関係でしょうか。 最近は、暖冬の影響で雪が少ない場合もあり、お客さんがちゃんと海外から来ているのかなとなんとなく経営が心配にはなります。 すごいなと思うのは、非居住者の投資家の中には裁判所の競売の情報などもチェックしている方いることです。先日もオーストラリア人のお客様が、日本語がわからないのに特定の不動産の競売情報について聞かれました。私も裁判所の競売情報なんてよく知らないので、これをどうやって入札するのか聞かれた時には、よく見ているなと驚きました。 見方を変えると、これは商売になるかも知れないなと思いました。不動産関係の仕事でやっている方は、既にこういう競売情報を非居住者の投資家に紹介して、手数料を稼ぐような商売をやっている方もいるのだろうなと想像しました。 非居住者に対する給与の税金 こういうホテル業ではシーズン性が高いので、人を集めるのが大変です。冬は海外からお客さんがわんさかとやってきますが、夏はあまり需要がありません。夏は営業していないところも多いと思います。したがって、冬だけ人を雇いたいのですが、そんな都合のいい人はそう簡単には見つかりません。 したがって働いている方は、ワーキングホリデーでやってくるような短期的な滞在の方が多いです。彼らは12月にオーストラリアやヨーロッパから日本にやってきて、ホテルに住み込み、働きながらスキーやスノーボードを楽しみます。そして、3月くらいには、みんな帰ってしまいます。 この場合、お給料は非居住者に対するものとなるので、20.42%の源泉所得税が必要になります。これを忘れると、後で大変なことになるので気を付けましょう。20.42%の税金も高いですが、これを税務調査で指摘されると、さらに納付漏れの源泉所得税に対して10%の不納付加算税と年率14.6%の延滞税がかかります。 源泉所得税は、給与を支払う側に納税義務があります。よくある誤解ですが、それぞれ各人に税金の事は任せてあるから、オーナーが私は知らないというのは通りません。給与を払った側に、源泉所得税を徴収して納める義務があるのです。事業主の側が従業員のかわりに立替えて税金を払ったら、理屈としては、各人に税金を請求する権利があるのですが、普通はワーキングホリデーで働く人たちに後から税金を払ってくれといっても、現実問題、回収しきれるものではありません。 もう一つ、源泉所得税を徴収された従業員の側は、非居住者である場合、年末調整もなければ、確定申告をすることも出来ません。各人は、本国で自分の確定申告をする場合には、日本で徴収された税金が、本国での税額控除の対象となるはずです。 地代に関する源泉所得税 家賃や地代についても同様で、オーナーが非居住者の場合は源泉所得税が必要です。オーナーの非居住者は、給与の場合とちがい確定申告をすることが出来ます。源泉で20パーセントの源泉所得税を引かれてしまいますが、経費があれば、確定申告を通じて還付を受けることが出来るのです。 <私記> 最近、AtomというGitHubが主催しているオープンソースのエディタをインストールして使っています。無料のエディタではありますが、Rubyと言うプログラミング言語を練習するのには、途中で落ちると言ったこともなく、まったく問題なく軽快に動きます。様々なプラグインもあるようで、便利だなと思いました。