忙しくて年中バタバタしていて利益の出ていない会社は自分の業績管理ができていない場合が多いです。こう言う会社は帳簿がきちんとつけられていないことが多いです。 私も経験があるのですが、忙しいと記録をつけることがめんどくさくなります。そうすると、どの仕事が利益が出ていて、どの仕事が利益が出ていないのかわからなくたって、とりあえずどの仕事も受けるみたいになって、仕事の量にアップアップになってしまうんですが、とりあえず頑張ってその場を乗り越えてなんてやってずうーっと忙しいままになってしまいます。 会計記録は、自分や他のスタッフの給料、社長の経費の使いなどあまりおおっぴらにしたくない秘密のかたまりです。 なかなか人に任せられません。身内であってもなかなか大変です。ましてや社員の方に任せるなんて! それでも人に任せてしまうのがいいのです。そして、中身を定期的に確認すること。そして実際にそのデータを使うこと。定期的な売り上げは少しずつでも増えているのか、減っているのか、人件費はどうか。単発的な利益で赤字をかろうじて免れているのか、月次の売り上げできちんと利益が出る体制になっているのか。 売掛金の回収はちゃんとできているか、キャッシュフローの見通しはどうなっているか。数ヶ月先に大きな借入金の返済はないか。 売り上げや経費は予算どうりか、予算どうりでないとすれば理由は何か。理由がわかったとして、打つ手はあるのか、ないのか、実際には何をすればいいのか。 見ての通り会計記録は、経営のかたまりです。数字を見ると経営が見えてきます。 人数が2−3人を超えてきて経営をきちんとやりたいと思ったら、業績をみて利益をきちんと出したいと思ったら、会計記録をきちんとつけるのは思わぬほどに効果があるかも知れません。

Month: July 2017

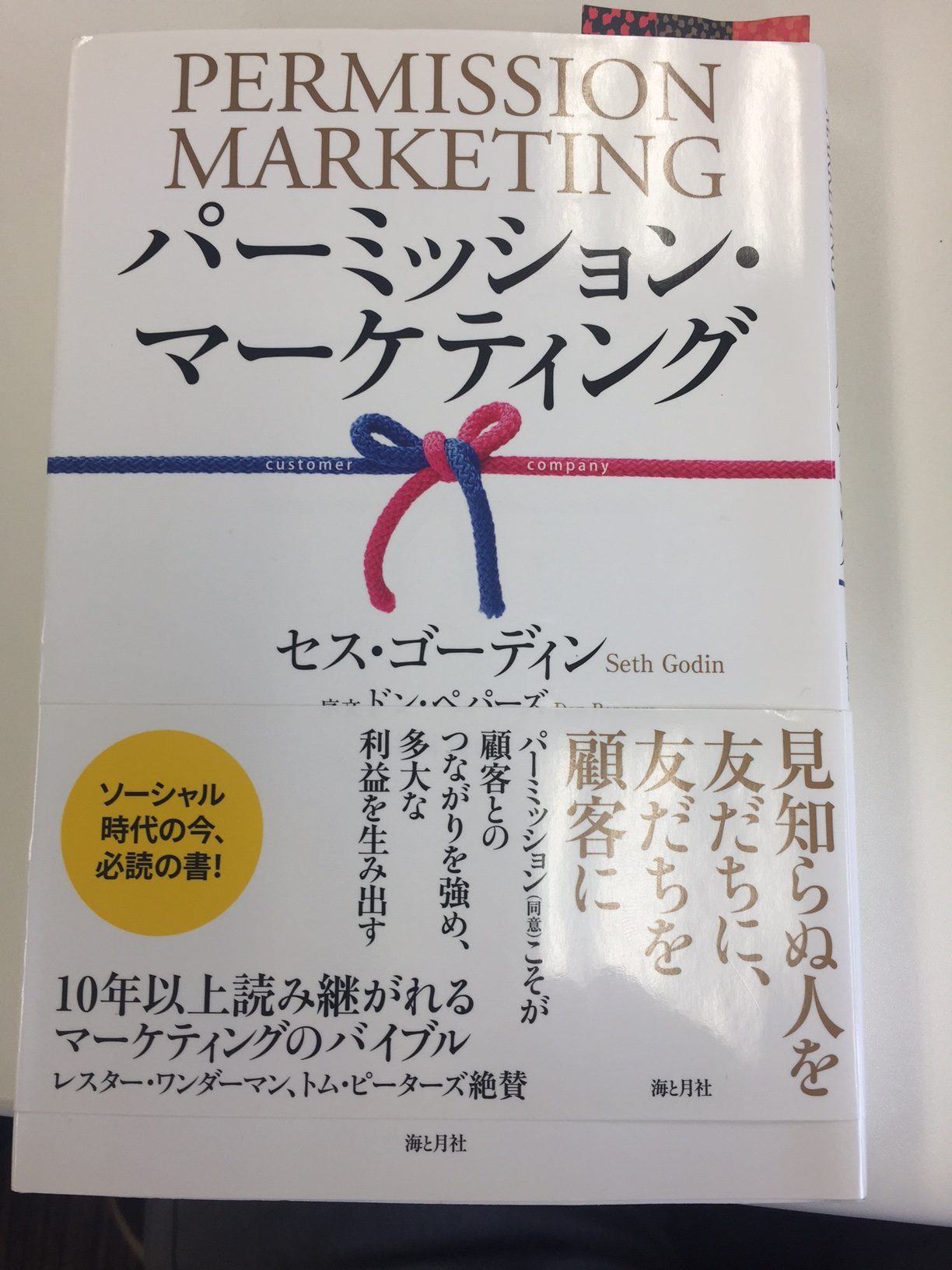

営業にも何かセオリー的なものがあるのでは無いか、これをやっていれば大筋で外していないと言えるような方法を探して考えたいと思います。極端な言い方をすると科学的もしくは系統だった販促方法は何かを考えて、書いて文書にしてみることが目的です。 多くのマーケティングの本ではポジショニング的なことを書いている マーケティングの本を読むと、多くは人にはマネのできないニッチな商売をするとか、無理な営業で消耗するよりは顧客のニーズに合うような商品やサービスを提供するべきだとか、ポジショニング的なことが書いてあることが多いです。 確かに、資産税を専門にするとか国際税務に強くなるとかM&Aとか、どこを専門に持っていくかと言うポジションニングの話は重要であるとは思うのですが、独立したばかりの小さな会計事務所にとっては、それとは別に、どうやって営業したらいいのか、今のお客さんをどうやって獲得するのかの方がよっぽど緊急で重要な課題だと思うのです。 独立したばかりの税理士や会計士には最初にどこに自分の身の置き場所をどこにするかも重要ですが、具体的に営業のやり方がわから無いから教えて欲しいと言う人のほうが大半だと思います。 確かに、中期的にはどこの分野に自分を置くかはとても重要だ、と身を以て感じます。若い時に身につけた不動産や証券などの専門知識が、記帳代行などのコモディティ的な知識に対して、収入や単価、将来の事業の規模感を規定してしまうことは事実だと思います。 そう考えると、ポジショニンは戦略で、営業の仕方は戦術の一つに過ぎないのかもしれません。戦略の方が中期的には絶対重要ですが、私たちは今の話である営業の話もききたいですよね? 営業は何をしたらいいの? チラシやDM 私もやりましたが、コストのわりに効果がありません。1000枚配っても、反応は1件くらいで、それも仕事に繋がることはありませんでした。 異業種交流会など これも、これだけでうまくいくことはありません。 ブログ・SNS 私の経験ではこのルートはほとんどダメでした。きっとかける時間がとそれに伴う記事の数が足りないのでしょう。あてにすると新規開業の場合などは、開業資金が底尽きて干上がってしまうかもしれません。ブログはやったほうがいいと思うのですが、それは、すでに自分を検討していただいているお客様に自分を知ってもらうと言う意味で、これのみでやって来ることを期待しないほうがいいかもしれません。 紹介 私の事務所の場合、新規のお客様の95%は紹介でやってきています。これが他の士業や中小の専門的サービス業と比べて、一般的なのか、それとも結構違うのかはわかりません。ただ、同業の他の人たちと話しても、ホームページを見て飛び込みでやって来るお客様はこの商売では圧倒的に少数です。税理士の新規顧客はほとんど紹介でやって来るのです。 ここでマーケティング的な質問です。現在のところ、新規のお客様のほとんどがお客様経由の紹介でやって来るとすると、営業を強化するには何をすれば良いでしょうか? 1)別のルートを考える。例えば、セミナーをやってみるとか、ネットでの宣伝を増やすとか、紹介以外の方法をやる。 2)顧客の紹介がこれまで以上に増えるように、こちらの方から何かできることがないかを考える。 3)人と違う何かをやる。 (1)がそれなりに大変で、(3)がポジショニングの話だとすると、(2)で何か出来れば黄金の方程式になる。 最近読んでいた本でこれ良さそう!と思った本にセス・ゴーディンの「パーミッション・マーケティング」という本がありました。まだ全部読んでいたいのですが、大量生産・大量消費の時代のマスメディアでの広告に対して、SNSの時代のマーケティングについて具体的なことが色々と書いています。 セス・ゴーディンの本は、他にも「Dip」 や、「Purple Cow」を読みました。どちらもとても良い本で、私はこの方の本は結構好きです。DipでもPurple Cowでもビジネスのやり方や考え方についてのヒントが色々あり、特にDipに書いてあるは実際の行動にしたいと思っています。Purple Cowはどちらかと言うと宣伝の仕方の本だと思うのですが、こちらも随分参考になりました。 しばらくはこの「パーミッション・マーケティング」を意識的にやっていこうと思います。

販促は重要 中小企業のマーケティングはどうすればいいのか?テーマが大きすぎますが、ビジネスをする上で売上は絶対に必要で、そのためには、ほとんどの中小企業ではこのテーマは避けては通れません。 かく言う私も新規の顧客獲得にはどうしたらいいのかいつも頭を痛めているところです。 きっちり仕事をしていれば既存のクライアントが新しい顧客を紹介してくれると言うのも事実です。商品やサービスがよければ何もしなくてもお客さんが来ると言うのも、部分的には事実でしょう。 しかし、ビジネスをやった事のある人なら誰でも肌で感じざるを得ないことですが、営業やマーケティングなどの販促活動が売上に大きく影響があることは、否定出来ない事実でしょう。そう、直接的であれ間接的であれ販促活動は重要なのです。規模の拡大でも適正な利益の確保でも、新しい潜在顧客層への働きかけは必要なのです。 販促には何をしたらいいのか 実際問題、自分の営業でも何をしていいのかわからない人が多いのでは無いでしょうか。私もよくわかりません。誰しも不動産屋さんのように誰かれ構わずリストの上から順番に電話をかけまくるような営業電話はやりたく無いと思いますが、無理に売るような営業でなくても、営業と言う言葉を使わずに、売れるような仕組みを作るマーケティング的な活動は必要だと思います。 ブログやツイッターなどのSNS ブログやツイッターは認知を上げて、かつ、どのようなサービスをして提供しているかを、個人の性格や考え方も含めて知ってもらえるので、中小の専門職にはかなり適しているメディアだと思います。問題は、相当にやらないと問い合わせ等のコンタクトに結びつかなさそうなところです。私のブログの場合は、現在、始めてから2年くらいで平均して3日に一度くらいの更新をしていますが、日に100PV超くらいしかアクセスがありません。それでも1日に100ページも見てもらうなんて凄いことだと思うのですが、ブログ経由で来られたお客様は、この2年くらいで多分一件もありません。ブログの内容が販促とマッチしていないのか、書いている本数が足りないのでもう少し続ければコンタクトが増えてくるのか、そのどちらか不明ですが、いずれにせよ、コストや時間に見合った成果が出ていないのは確かです。 紹介 そのほか、税理士というサービスの内容が、どちらかと言うとブログよりは口コミ、紹介に向いていると言うことがあるかもしれません。確かに、私が他の士業、例えば弁護士を探す場合にネットで探すと言うことはあまりなさそうで、やはり何らかのきっかけで一度お会いしたような方にお願いすると思います。私の事務所で最近新しくお仕事をいただいたお客様のルートを数えてみたのですが、10件のうち、9.5件は紹介でした。 もし、このルートのお客様を増やそうとするなら、仕事をきっちりやると言うのが基本になると思うのですが、そもそも最初のお客様は誰から紹介してもらったらいいのか? また、それだと結局、商品やサービスがよければお客さんが来る!と言っているのと同じで、何もしていないのと同じです。ちょっと受け身すぎるような気がします。 でも、紹介が最強だとしても、紹介をしていただく確率を増やすためにはどうしたらいいのでしょうね。やはり、あちらこちらの勉強会や集まりに顔を出すくらいしか思いつきません。でも、異業種交流会みたいなのは、私も以前に何回か出たことがあるのですが、まともな結果が出たことは無いです。 紹介会社 私の事務所では使っていませんが、ありのような気もします。世の中では紹介会社のフィーが高すぎると言いますが、一度の支払いですむなら、数年以上お付き合いすることになるのであれば、十分にペイすると思います。問題は、紹介会社は紹介して何ぼなので、ヘッドハンターや不動産会社の仲介のように、お客様の属性とこちらの提供できるものがマッチしているかどうかを全然考慮していない場合が多いのが難点です。 量が大事 麻雀でもパチンコでもポーカーでもリターンの期待値が1よりもわずか1%でも高いものがあれば、できるだけ高速に回して回数をこなすのが、期待値を最大化するベストの方法です。営業やマーケティングも同じ。ブログやTwitterでつまらないことしか言えないとしても、期待値を上げていくにはやり続ければいいのかなと思いました。ほんのわずかの効果しかなかったとしても、続けていれば期待値は上がっていきます。コストパフォーマンスは悪いかもしれませんが、初期のうちは、やってやってやりまくる、と言うのも十分にいい作戦かもしれません。そのうち、結果を見つつ微調整していけばいいのです。 うーん、営業は難しいですが、それでもやらざるを得ないので、いろいろ勉強したいと思います。

10年ぶりくらいにビジョナリー・カンパニーという本を読んでいます。以前に読んだときの内容を全く覚えていなかったのですが、多分それは自分に全く響かなかったからです。 今回も出だしはあまり面白くなかったのですが、前よりは面白く読めてます。最初の章の主張は、ビジョナリー・カンパニーはその会社の製品ではなく、良い製品を作り出せるような会社そのものであると説いてます。 なるほど。そうすると、企業のレベルでそうなら、個人のレベルでも、まずは、ヒット商品を作るよりは、ヒット商品を作れるような能力が大事ということかもしれません。ソフトウェアなんかでも、他人様が欲しいと言ってくれるようなヒット商品を作るのは、アイデアも必要で大変ですが、技術力を伸ばすのであれば、地道なぶんだけわかりやすいです。 サービスやソフトを作り出していく上で、知識や経験値を増やしていくと言う視点もあると考えると気が楽なので、そう言う風にも考えていきたいと思います。

プログラミング言語としてはPythonとJavaではJavaの方が、作ったサービスは圧倒的に安定しています。実行する前にコードから実行ファイルをコンパイルするので、文法や型のチェックも行われバグも出にくいです。またPythonは実行時にファイルを読み込んで解析するのに対して、Javaは実行する前にコードをコンパイルして中間ファイルを作るので、スピードも速いらしいです。Pythonをやっていて速度で問題を感じたことはありませんが、事前の文法チェックが無いので、実行して初めて引数が足りてなかったなどの文法に誤りがあったことがわかることがあります。 文法チェックができるかどうかは、結局バグの多さに影響するので、コードの品質は最初からPythonやRubyなどの動的型付け言語に比べてJavaの方が圧倒的に上にナルト思います。ですので、Javaで既にWebサービスをサクサク作れるスキルのある方は、あえてPythonなんかを始めてみる必要など無いように思います。 こう考えるとPythonに比べるとJavaの方が品質的には圧倒的に上に見えるのですが、世の中ではPythonやRubyが人気です。なんとなくJavaやRubyが新しくて、Javaが古くてダサいもののようにも感じられます。世の中の多くのIT関連のスタートアップはPythonやRubyを使っています。言語のランキングでもPythonは着実に順位をあげています。 求人情報やIT関係の雑誌なんかを読むと部外者でもわかるのですが、有名どころのスタートアップのfreeeやCookpad、snapmartなどもサーバー側はRubyで開発しているようです。 そういう多くのスタートアップで、何故そうなのを考えてみたのですが、多分最近よく言われるリーンスタートアップと関係があるのかなと思いました。VCなどから出資を受けているところは、VCから開発言語についてもなんらかの助言を受けるのでは無いかと思います。そういうところがRubyなんかを使っているのは理由があると思うのです。 考えてみたのですが、一番大きな理由はきっとITサービスやアプリは、出してみない「当たる」かどうかわからないからでは無いかと思いました。よくある話は、一生懸命作ってみたけど、そんなサービスは誰も必要としてなかったとか、既にそんなサービスあったとかいう話です。つまり最初から当たることの方が珍しいので、いくつも素早く作ってマーケットでどんどん試せるスピード感のある言語の方がいいということです。 結局、自社でのITサービスの開発は何が難しいかというと、多大なコストをかけて投資をしても、誰にも必要とされず投資が無駄になってしまいガチだということです。私も、税理士・会計士という立場で開発に大金をつぎ込んで経営が苦しくなってしまう会社を沢山みてきました。 これはあくまで私の想像なのですが、Javaなんぞで作ると一つのアプリを作るのに時間がかかりすぎるので、世の中のニーズが無いとわかった時には傷が大きくなりすぎてしまっていると、世の中のITサービス企業を経営するような人達は考えているということなのかも知れません。 最近、今更なのですがJavaのJSFを触ってみています。Javaでもそんなにコーディングに時間がかかるようには感じません。以前はデータベースとクラスインスタンスの相互の変換やhtmlとして表示する部分の実装が大変だったのかも知れませんが、今のJPAやJSFは十分に簡単なように感じました。 コードは一度書かれると何年も使われるものです。使われるコードでしたら5年どころか10年くらいもざらに使われます。ですので、言語選択の際にメンテナンスのしやすさや機能の追加しやすは実はとても重要なファクターです。コードは機能が追加されていくごとにだんだん複雑になっていきます。型チェックが厳密にされる静的型付け言語の方がコードの規模が大きくなっていくにつれてどんどん有利になっていきます。IDEなんか使っても、静的型付け言語のIDEはEclipseでもNetBeanでもインスタンス名の後にドットを打つと、ちゃんと入力候補が出てきます。PythonのPycharmではそこまでよくできていません。動的型付け言語なので原理的にも無理なのかも知れません。 PythonやRuby、PHPなどの一瞬手軽にできるように見える軽量言語よりも、最近のJavaは、静的型付け言語のメリットがあるので、長い目ではもちろん有利で、短期的にもそれほどデメリットが無いのでは無いかと感じているところです。結構大手がRubyを使っていますが、コードが複雑化していくと、機能の拡張やメンテがこれからどんどん大変になって、開発効率が急激に落ちていくかも知れません。そこはテストなどのノウハウを使って上手にできているのかも知れません。 でも、これからのスタートアップはコードがどんどん複雑化していきそうならJavaなどの動的型付け言語を使う方が競争的にも有利に立てるかも知れないと思いました。

With stock options being qualified, the gains will be taxed as capital gain (flat 20.42%) and it will be taxed only at the sales of the shares (as opposed to being tax at the exercise on the gain as salary income which is taxed with progressive tax rate). Qualified stock option has to meet the … Read More “Japanese qualified stock options” »